トランジスタは増幅素子と言われてます。しかし、結果的には増幅?ですが、量を増減できるゲート素子と考えた方が良いと思う。電流は数百倍になるのに電圧はそうじゃない。オームの法則を無視してるようにも見える素子です。

トランジスタは増幅素子と言われてます。しかし、結果的には増幅?ですが、量を増減できるゲート素子と考えた方が良いと思う。電流は数百倍になるのに電圧はそうじゃない。オームの法則を無視してるようにも見える素子です。

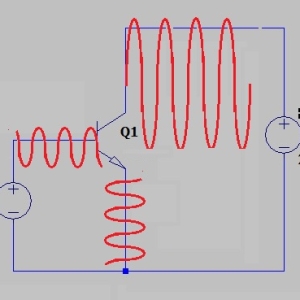

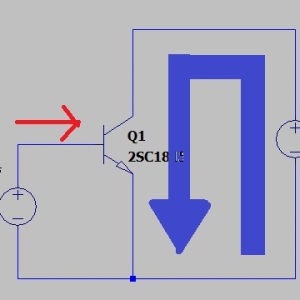

入力信号はベース端子からエミッター端子に流れ、グランドに吸い込まれていきますが、コレクタあたりで大きな出力を得ることができます。なんだか不思議な気がしませんか?

トランジスタは入力信号で出力用電源を操作するゲート素子

小さな入力電流のON/OFFで、出力源の大きな電流をコントロールするから増幅しているように見えます。出力源を全部流すんじゃなくて、電流増幅率(hFE)分だけ流します。例えばhFEが120だったら120倍になりますが、トランジスタにつながる出力源側の回路はオームの法則に従うので不足した場合は120倍にならないこともあります。もちろん、これを増幅と呼んでも良いのですが、入力信号をそのまま大きくしているのでは無く、入力信号を真似て大きな出力源を操作して別に準備しているが正解。だからオーディオアンプが重くなるのは、立派な電源回路で出力源を準備しているからです。最近では軽くても大きな出力源を提供できる電源回路も存在しますが、「重たいオーディオアンプは音が大きい」とは都市伝説では無いようですね。

小さな入力電流のON/OFFで、出力源の大きな電流をコントロールするから増幅しているように見えます。出力源を全部流すんじゃなくて、電流増幅率(hFE)分だけ流します。例えばhFEが120だったら120倍になりますが、トランジスタにつながる出力源側の回路はオームの法則に従うので不足した場合は120倍にならないこともあります。もちろん、これを増幅と呼んでも良いのですが、入力信号をそのまま大きくしているのでは無く、入力信号を真似て大きな出力源を操作して別に準備しているが正解。だからオーディオアンプが重くなるのは、立派な電源回路で出力源を準備しているからです。最近では軽くても大きな出力源を提供できる電源回路も存在しますが、「重たいオーディオアンプは音が大きい」とは都市伝説では無いようですね。

電流をなんちゃって増幅するのね、じゃぁ実際は電圧はどうなの?

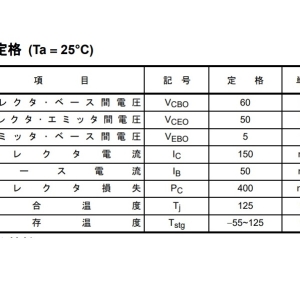

ちゃんとトランジスタを理解するには、トランジスタの規格を記述してあるデーターシートの参照がとても大切。これには最大定格なる表があり、ここの値を超えなきゃ煙を出すことはありません。まぁでも、最大値より半分以下の数値の方がトランジスタには無難な使い方だと思う。無理して大きな値にすると特性が悪くなったりします。オーディオアンプで「このアンプの音が良いなぁ」なんて評価される回路は、使っているトランジスタを無理なくつかっている場合がほとんどです。やっぱ、能力の中間点より小さい方が間違いない気がします。

この記事へのコメント

コメントはまだありません。

コメントを送る